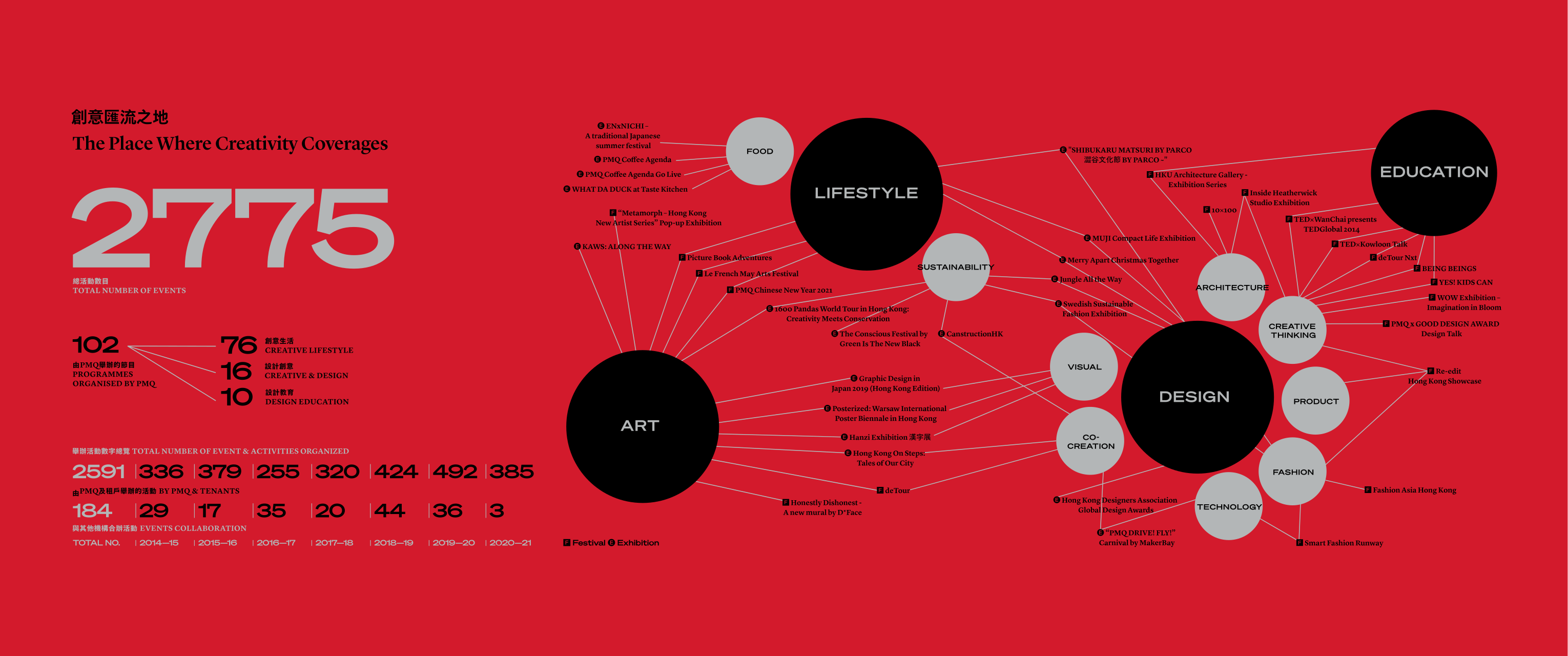

共創者言

感謝歷年來所有曾經參與PMQ元創方活動的創作單位。這些來自跨地域和跨界別的努力,不但豐富了PMQ的面貌,亦不斷推進香港的創意地景發展。

「每件作品均是一場對新概念的探索。」

Chromarmonic, deTour | 2019

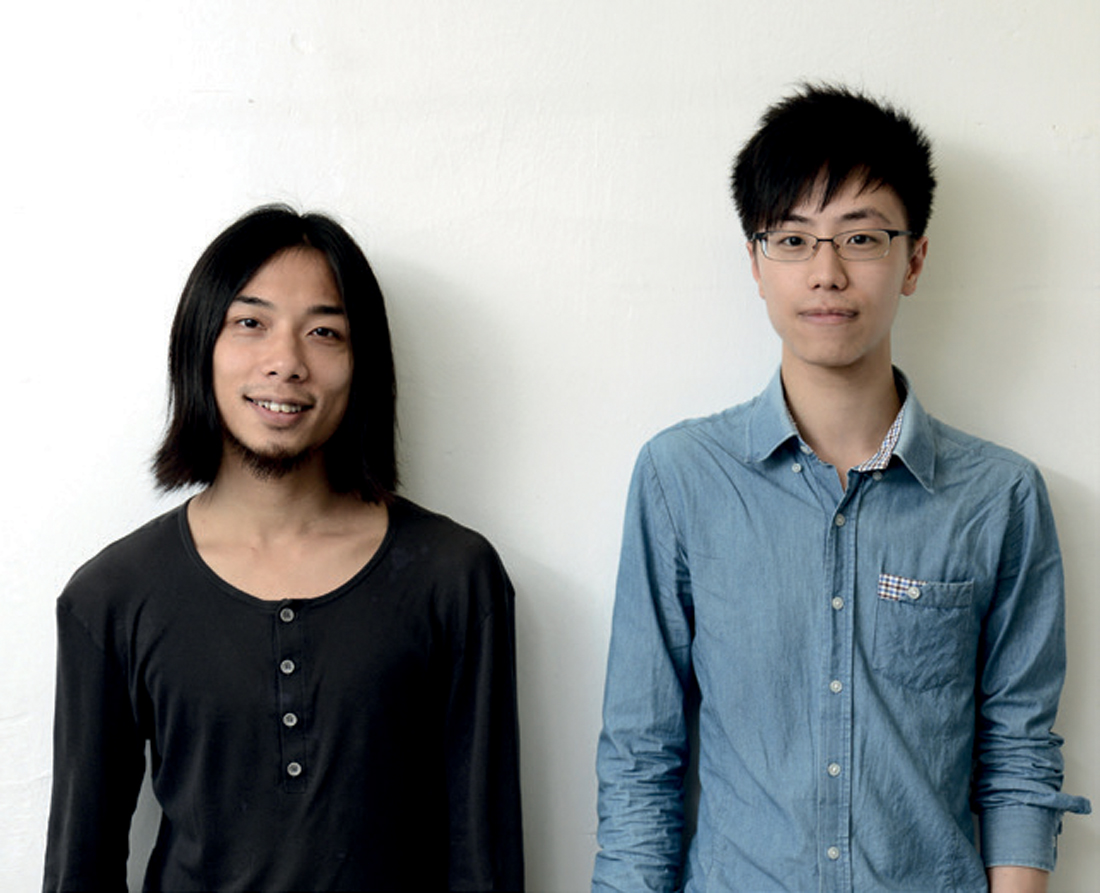

Samuel Yip 葉韋瀚

多媒體設計公司 WARE 共同創辦人

「對新媒體設計而言,每一個作品均是一場對新概念的探索。可能這類型的設計在香港仍然比較少見,所以PMQ一直十分支持我們的工作。商業項目很多時均在室內發生,多用投影營造沉浸式體驗;而在deTour創作的《Spectra》(2015)和《Chromarmonic》(2019),我們則嘗試運用新物料打造出大型裝置,利用戶外的自然環境與觀者互動,探索一種較低調的光影變化。2020年的《airbank®》更加以一種故事性的主題式手法,將PMQ單位改造成為一個販賣空氣的空間。這些對我們而言均是一些有趣的新嘗試,亦感激PMQ在過程中讓我們自由發揮。」

「我們與PMQ團隊一起思考,如何將作品做得更加好玩。」

Stickyline

本地紙藝創作組合

「我們與PMQ的緣分其實從deTour開始,幾乎每屆均會遞交提案,最後在2015、2018和2019年有機會參與;平日亦與PMQ有很多大大小小的合作項目。每次與PMQ合作,我們均希望挑戰自己做一些以前無做過的東西。Stickyline一直從事將平面變成立體的創作,但2018年的deTour作品是從線條入手,感覺不那麼『Stickyline』,難得PMQ亦容許我們實驗。很多合作,我們亦與PMQ團隊一起思考如何將作品做得更加好玩。如2021年農曆新年的型摺醒獅活動,PMQ方面提供了很多市場營銷、場地管理方面的意見,最終意念由一開始的獅頭發展至整個舞獅文化;獅子的形態亦變得更活靈活現,最後甚至合力一起將舞獅放在中庭的玻璃電梯上面——PMQ團隊所給予的意見和支持,往往能夠令作品成果走前一步。」

「與PMQ合作,有點像回到讀書年代......」

WEEWUNGWUNG

網頁設計創作單位

「與PMQ的合作很多,不論是2015、2016、2020年的deTour,還是一些日常活動的網頁設計,均是一些比較大膽的作品,儘量嘗試新的科技和設計手法。與PMQ合作有點像回到讀書年代,創意的空間比較大,我們可以不那麼乖巧,嘗試推進很多界線;畢竟現實中,不是每個項目均容許我們嘗試新的東西。當中最難忘肯定是2020年的deTour,作為疫情的回應,我們將網站打造成一個容許人們與其他參觀者互動的虛擬體驗。這對大家而言均是第一次嘗試,過程中一起摸索,最後能夠得出一個比較令人滿意的效果,PMQ的信任十分重要,這項目亦絕對是我們事業上的一個里程碑。」

「不一定是大型裝置才能帶來迴響。」

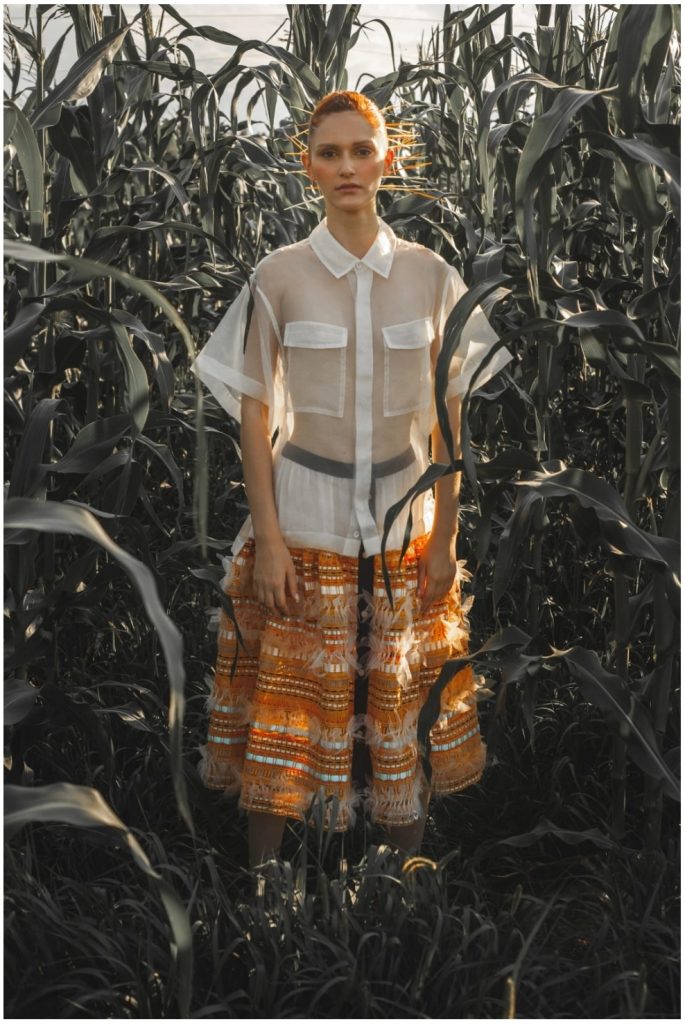

Kay Chan 陳韻淇永續設計師

「我一直希望將食帶到香港的設計光譜之中,呈現食作為解決問題的其中一個面向。2018年的deTour以Trial & Error為主題,我覺得味道圖書館的資源十分適合我延伸過去對咸魚的創作,於是舉辦了一場以咸魚為主題的食物設計展。過程中與當時的味道圖書館負責人Andy有很多創作火花,他作為專業廚師給予了許多寶貴意見,我亦從參與的街坊身上見證他們與咸魚的生活經驗,所收獲的創作交流絕對比想像中更豐富;亦十分高興項目後來得到韓國設計獎的金獎肯定。這次的實驗正好證明,不一定是大型裝置才能帶來迴響,好的內容也可以走得很遠。」

「創意不是設計師專屬,而是一般人也擁有的能力。」

太刀川英輔

日本設計師、NOSIGNER創辦人

「我一直認為創意不是設計師專屬,而是一般人也擁有的能力。就這方面而言,必需要肯定PMQ對推廣創意文化所作的努力。我個人一直對香港抱有一種親切感。而在2020年這個艱難時刻,NOSIGNER在deTour呈現了《PANDAID》和《身份防護面罩》兩件作品,兩者均嘗試將一些社會中不尋常的事情尋常化,向香港觀眾展示我們一直以來為現狀帶來另類視野和切入點的理念。我們與PMQ的淵源頗深,亦感激William(PMQ總幹事)提名我們的作品得到DFA亞洲最具影響力設計獎大獎,加上過去參與設計營商周等經歷;可以說,香港的設計文化有份滋養我成長。」

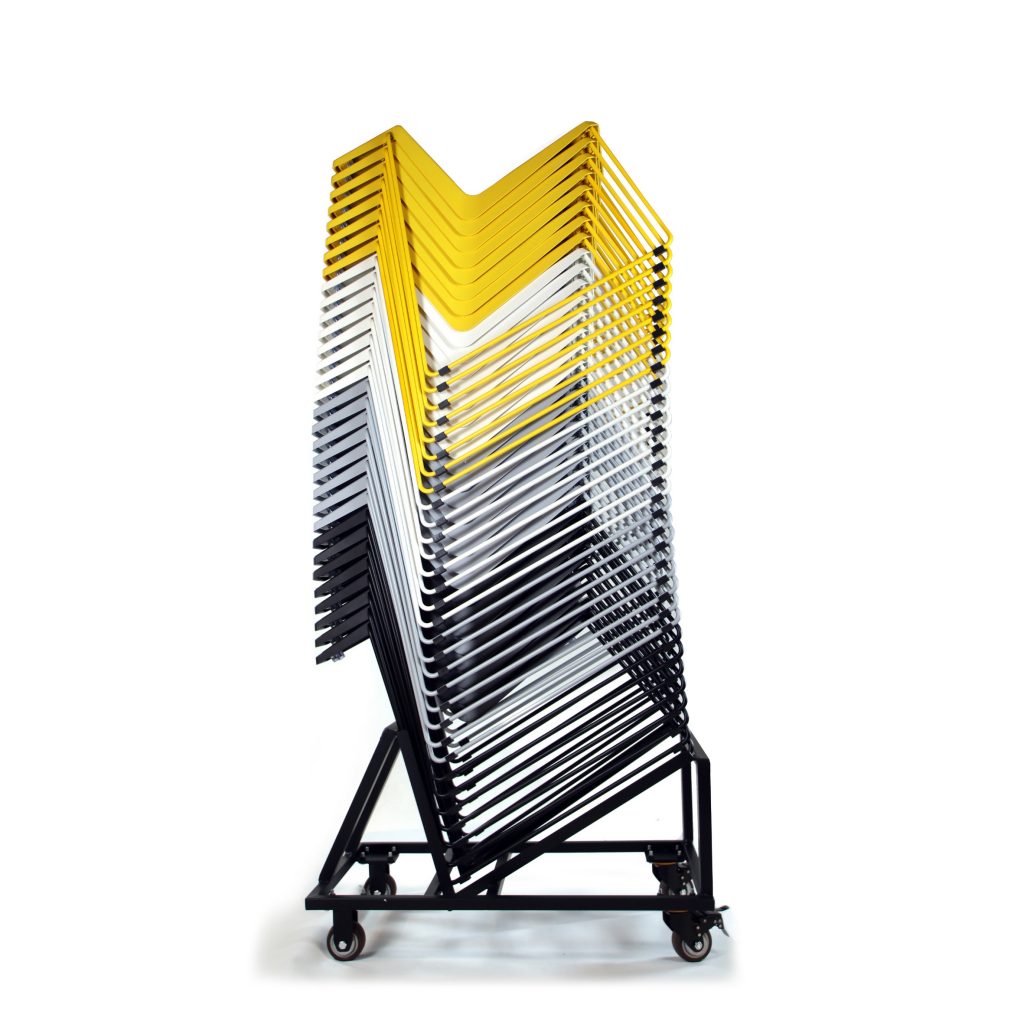

「根據在deTour收集的意見,不斷發展和修改字體設計。」

Julius Hui 許瀚文

中文字體設計師

「2016年我與台灣設計師張軒豪一起在deTour舉辦展覽『Intense:Intense』,展出各自的概念字體。根據過去經驗,字體設計一般較難為大眾所接受,難得那次有空間展出之餘,反應亦十分好,男女老幼均十分喜歡我的「空明朝體」。這帶給我很大的鼓舞和動力,令我決心繼續發展這個在當時仍然屬於概念的實驗性項目。展覽過程中參加者的回饋,亦助我作為設計師,更加掌握大眾市場的想法。2021年初字體正式推出眾籌,慶幸反應很好,某程度上是因為我一直根據在deTour收集所得的意見,不斷發展和修改,令字體變得更加完整。整套空明朝體將會在2022年正式推出市場。」

「每次空間設計均是一場嘔心瀝血的實驗。」

Bong Yeung 楊建邦

建築師、小市山設計創辦人

「公司剛成立時,我到處向設計界中人請教,陶生(PMQ總幹事)是其中之一;當時他建議我參加deTour去爭取曝光機會,結果出現了在2018年deTour創作的《慢雕塑——山水人物》,可以說是小市山成立後的第一件正式作品。對我們來說,空間設計不能複製,每次均是一場嘔心瀝血的實驗。deTour的經驗可以說是開始了我們將建築(硬件)和互動意念(軟件)結合的設計手法,亦開始了日後與PMQ的更多合作,如Coffee Agenda、Seed Program和2020年的聖誕裝置等。在Coffee Agenda活動中認識了很多咖啡界中人,亦為我們帶來很多咖啡店相關的設計項目。」

「觀察受眾對作品的反響,對我們日後創作十分有幫助。」

Match Chen 陳少華

KaCaMa Design Lab聯合創辦人

Pause Rec Play 聲駅,deTour 2019

「我們本身從事永續設計,經常會到院校進行教育相關的工作。過程中發現同學們大部分比較在意『成果』;而對於創作者而言,則較看重中間嘗試的『過程』。所以2018年deTour講述實驗與失敗的主題,對我們而言非常有趣,可以將這觀察發展成《完美的失敗》這裝置作品,並在往後的夏日互動裝置《蜻亭》延續對失敗概念的探索。而在2020年deTour Special的《聲駅》,則實驗意味再重一點,探索聲音和新舊載體的啟發性。PMQ不但是一個展示作品的平台,我們亦能夠透過它觀察受眾與作品的互動,成為日後創作的養分,同時啟發我們探索社區與藝術之間的空間。」

「PMQ近年不斷嘗試推進不同的界線,是香港一所難得富開放實驗精神的機構。」

MEMORI & The Book of Ashes,deTour 2020

Chris Cheung 張瀚謙

新媒體藝術家,XCEPT、XCEED 及 XPLOR 創作及藝術總監

「對於從事新媒體藝術的我而言,『實驗』可以說是每次創作的其中一個必要過程。在2016年deTour,裝置作品《共振之靈 IV》延續了系列作品對宇宙美學觀點的探索;在2020年deTour的兩件作品:《The Book of Ashes》探索書寫及知識的傳播,《MEMORI》則回應疫情下的溝通交流方式,這些對我而言亦是嶄新的嘗試。特別是前者包含燒書的魔術元素,很感激PMQ團隊與我們一起了解很多安全審批問題,又接受我這比較大膽的新實驗。PMQ近年不斷嘗試推進不同的界線,是香港一所難得富開放實驗精神的機構。」

「一次充滿信任和尊重、快樂而充滿力量的經歷。」

Morag Myerscough

英國設計師及藝術家

「我在2019年創作的巨型聖誕裝置作品『Make Happy』,延續我一直以來蛻變自中國諺語『近悅遠來』的創作精神,希望為大家帶來歡樂。在這次合作,最難忘大家在創作過程中所迸發的熱情和能量,所有人均希望打造出最好的作品。我發現如果能夠與互相信任的團隊合作,擁有一個令人享受的創作過程,自然便會出現好的結果——一件能夠為每位參與者帶來歡樂和正面能量的作品;而我相信『Make Happy』已做到這一點。這是一次充滿信任和尊重、快樂而充滿力量的經歷,我隨時歡迎與PMQ再度合作。」