各界的支持是本項目成功的主因

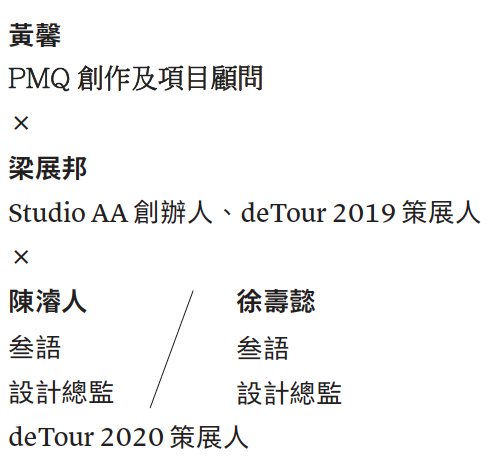

統籌及設計

◎ 叁語設計

編輯

◎ 邱汛瑜, 陳祖頤

文字編輯

◎ 邱汛瑜

翻譯

◎ 劉海珊

印刷

◎ 彩印有限公司

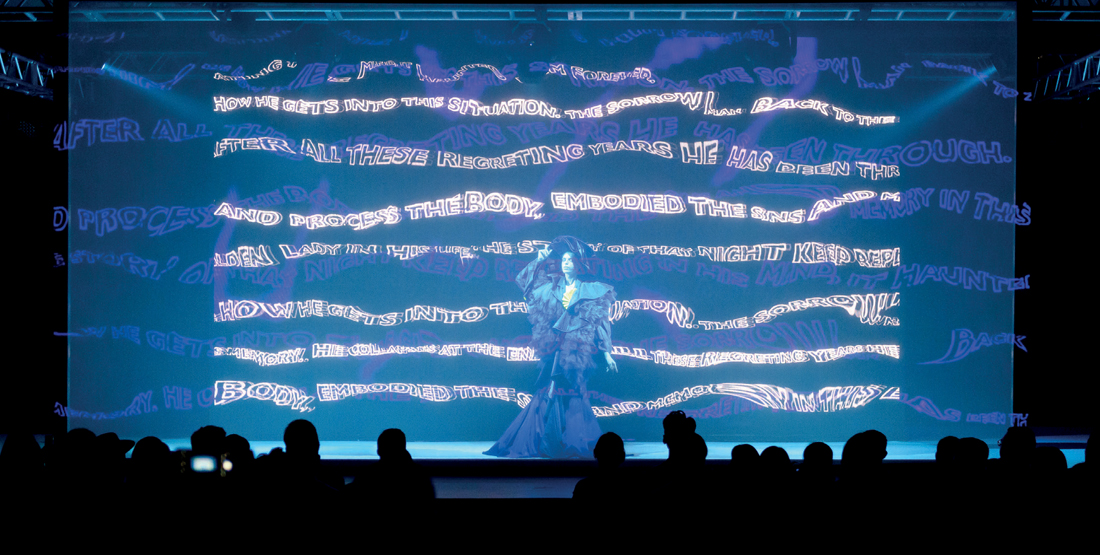

攝影

◎ 張俊謙 (@rambler15)

網頁製作

◎ React Digi Limited

特別鳴謝

◎ 香港同心教育文化慈善基金會代表

◎ 梅潔樓文化創意基金有限公司

◎ Debbie Lo Creativity Foundation

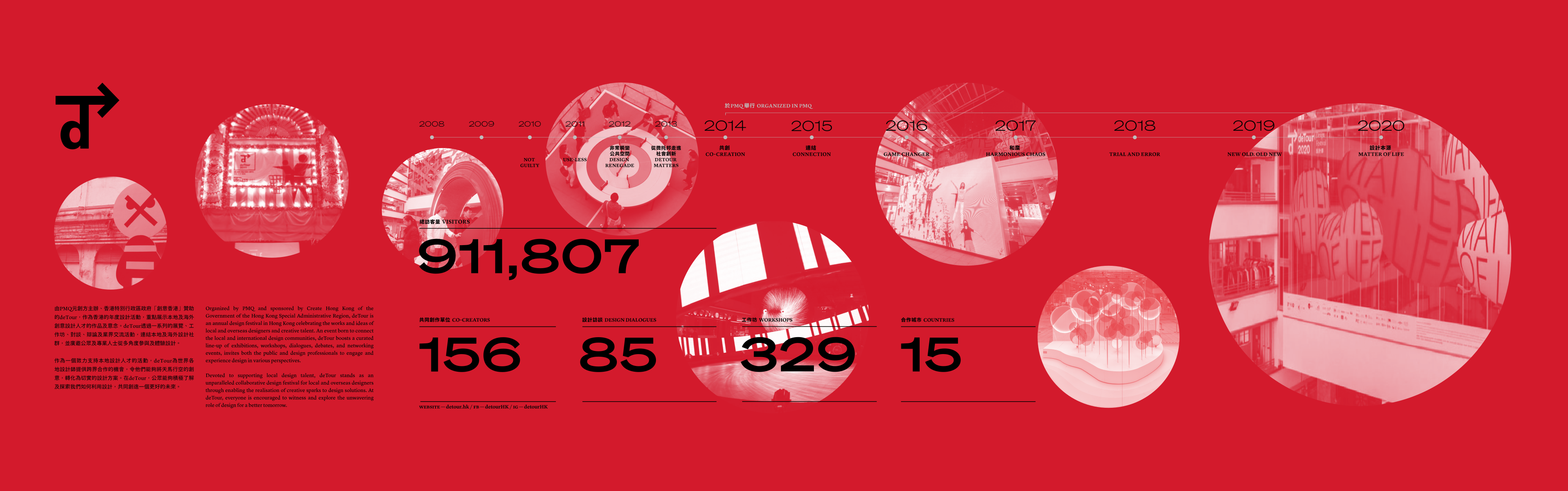

◎ 元創方董事局

◎ 元創方資深顧問團隊

◎ 元創方商業租戶遴選委員會

◎ 元創方創意工作室租戶遴選委員會

◎ 元創方租戶評估委員會

◎ 香港特別行政區政府

- 創意香港

- 建築署

- 古物古蹟辦事處

與及一直以來為我們的旅程

作出貢獻和支持的創意社群及成員

www.pmq.org.hk

info@pmq.org.hk