跨界設計 走出國際

跨界設計 走出國際

每個成功設計,每位成熟的設計師,均需要經歷早期的磨練,在環境、機遇和個人識見努力的配合下,才能茁壯成長。香港建築設計事務所LAAB和時裝品牌HARRISON WONG,在建築和時裝領域各擅勝場,憑藉眾多傑出作品走出國際,共通之處,在於二者均選擇PMQ元創方作為事業奮鬥的起點,並在此設計出不少令人擊掌的優秀作品,踏出國際肯定的第一步。

LAAB的吳鎮麟(Otto)和葉晉亨(Hang)說,即使今天已搬離PMQ,大家仍然覺得他們是PMQ的一分子;黃梓維(Harrison)則指,PMQ是他時裝事業的試驗場。初心或許不變,步步走來,回想當初在PMQ經歷的一切,不經不覺已一起走過萬重山。

時裝與建築「踩界」

Harrison:

我自小已對潮流文化很有興趣,很喜歡打扮,慢慢意識到時裝是自己希望從事的工作,所以才入行。你們呢?

Hang:

我自小喜歡砌東西、畫畫,動手做木工。我一開始其實是讀工程。但那時不太喜歡計數,加上受到電影渲染,覺得建築師比較有型,喜歡拿住丁字尺畫畫,於是便改讀建築。

Otto:

我自己一開始對建築行業也不太熟悉,但很喜歡砌模型、四驅車和樂高等。之後有機會接觸設計,發現自己對設計和科技很有興趣。最終也是因為有型而選了設計,對科技的興趣便滲入了今天的作品之中。

Harrison:

我這行真的是以「型」為主。小時候沒有社交媒體,很喜歡看音樂錄影帶,鑽研裡面的明星造型,對時裝的興趣可能由此而來。

Otto:

是不是自小已經很有型?

Harrison:

是喜歡打扮。將校服弄得古靈精怪,不依規矩做事,經常「踩界」(挑戰底線)。

Otto:

不會犯校規但又有型!

我覺得這心態很重要。老實說在香港讀中小學,課程比較拘謹(rigid);對於踩界有一種小心、忌諱的態度。但認識設計會令人想得更多。現在我也不時與同事分享,設計師需要先認識界線(boundary),再嘗試挑戰它們;過程中則不妨頑皮一點。

Hang:

我與Otto在成立LAAB之前,都是一般的建築師樓上班族,見慣所有「不踩界」的做法,預視到自己在20、30年後不踩界的將來。所以我明白若要在香港做好設計,真的要試下踩界。但踩界不代表天馬行空,特別是建築一定要貼地(務實),符合規範和客戶要求,不是純藝術。所以我是在出來工作之後,才思考「踩界」這回事。

Harrison:

我卻是相反——開始做自己生意後,變得比較穩妥,需要平衡設計和商業。

我過去從來沒有開店的打算。以香港的租金水平,要在一個與品牌形象配合的地點開店,可以說是沒可能的事。但PMQ的出現帶來了一個新機會,我便嘗試申請。在那之前我一直在打工,間中會推出個人系列參加商展,有了PMQ,我才開始全職發展自己的品牌。

我很記得自己在2014年4月進駐PMQ,是第一批。

進駐PMQ,拓闊圈子

Otto:

我們亦幾乎是第一間,進駐時其他店仍然在裝修。一開始認識PMQ時覺得很有趣,因為是香港第一次出現如此大型、齊集各類型設計師的社群,很希望成為其中的一分子;當時我們亦正好剛成立不久。

對我們而言,進駐PMQ與創業兩者是分不開的。PMQ提供了空間和很多不同的機會。我們不單是租戶,亦參與了很多合作,例如《筋斗Run》倉鼠跑步圈;《Colourscape》則利用紙膠帶貼滿PMQ整個中庭地面,可以說是一次創舉。PMQ令我們有機會作不同的新嘗試,大家是一起成長。

Hang:

我第一次到PMQ應該是某一年的deTour,《三更》的電影場景亦留下很深印象。作為建築事務所,能夠位處歷史建築,同時擁有櫥窗店面與大眾親近地互動,是一般建築師樓不敢想像的。

Otto:

位於商業大廈或工廈的話,很難有陌生人找上你。但那時在PMQ,真的有很多人走進來聊天,甚至部分人會成為了客戶——最近才有一個七年前在PMQ認識的客戶找回我們。

Hang:

就像《Small Home Smart Home》,是一個PMQ鄰街的300呎住宅設計項目。客戶就住在附近,找上我們時真的只是途經PMQ。他說其他設計師均不願意接這案子,問我們有沒有興趣——這是因為在PMQ設有店面,才會有的機會。結果這項目得到相當多國際媒體的關注和獎項。

Otto:

我們在PMQ搬過一次,由607室搬到兩間相連工作室。後來因為工作需要,需要較多人手和較大的空間,因此有一段時間我們搬了到商業大廈。近來我們選擇回歸地舖,其實也是想找回PMQ時期的鄰里感覺。

PMQ的鄰里關係很重要。就像是以前的公共屋邨,直望是對面單位,往下望便是中庭廣場,是社交和活動的場所。

Harrison:

記得因為早入伙,剛開店時只有零星數店,亦因此令熊貓展時的人山人海更加難忘。自從在PMQ開店,能夠感受到本地客人對我的品牌認識多了,亦令我有空間開拓海外銷售市場。

以前到周邊國家旅行,見到他們有集中展示當地設計師的場所,均會感到十分羨慕。因此PMQ出現時便很希望能夠參與其中,完成擁有自己店舖的夢想。

難忘在PMQ成長

Otto:

與PMQ合作的項目對我們而言很特別,不但因為位置接近方便工作,亦可以直接知道觀眾的反應——這是其他項目做不到的。

Hang:

特別難忘在智方(The QUBE)的《緒舞間》。在中環繁忙的空間,出現一個如此超現實而靜謐的裝置,是一次很有趣的項目。那亦是我們第一次與PMQ的其他設計師租戶合作,由Chailie Ho縫製裝置的外衣。

Harrison:

我比較難忘則是PMQ會每季支援我們到海外參加時裝周和商展,帶我們走到國際舞台,接觸國際買家;有點像是一大班設計師的定期聚會。我們去過很多地方,如上海、巴黎,一次會去很多不同的商展,很好玩;PMQ方面亦會支援部分開支。

做時裝一定要走出國際。始終歐洲才是時裝集中地,國際買手不會特意到香港買衫。而走出去接觸國際市場是長期努力,第一、二次可能只是讓買手認識你的品牌,確定你不是曇花一現後,才會考慮入貨。

Otto:

除了一些很實在的合作或支援,PMQ不停舉辦的講座、展覽,亦令我們更加認識同輩、甚至世界各地設計師的工作和想法,是一種無形的交流。

英國設計師Thomas Heatherwick一直是我個人最為欣賞和敬重的設計師之一。很感動在「新世代英倫創造 : 走進海瑟尉工作室」展覽,LAAB能夠負責與Heatherwick一方協調,有機會與他及其家人接觸。特別難忘他甫見面便與我們討論香港與英國道路瀝青的分別——他對平常事物的細緻觀察和敏銳度,正是他不斷推陳出新的基礎。

Hang:

我自己喜歡PMQ的一點,是可以到處走走。有時候工作得腦閉塞,便看一看其他設計師或日本品牌店,提取靈感。

Otto:

我們一直在變,曾經利用PMQ的櫥窗和走廊位置,作產品或較藝術性的家具售賣。

Harrison:

我則一直專注做時裝零售,以PMQ為起點,在一個租金相對便宜的地方作嘗試,試試自己的產品在市場是否受歡迎。試了發現原來行得通,便以PMQ的經驗和數據作為基礎,計算擴張到其他地方的可行性。一步步嘗試之下,慢慢拓展至今天擁有五間HARRISON WONG專門店。

PMQ作為成功起點

Otto:

有一點很有趣,我們已離開了五年,但今天仍然有人以為我們位於PMQ。可能因為一開始很多人均是透過PMQ認識我們——從我們在這裡呈現的作品,再認識背後的設計理念。

Harrison:

我想之所以會一直留在PMQ,是因為在這裡累積了一班不停回頭的熟客、支持者,甚至有遊客每次到香港,均會來找我們。

以前海外朋友問,香港哪裡可以找到本地時裝作品?我會答沒有,香港只有一式一樣的商場。當過度商業化、交租成為難題時,本地創作便會消失。其實香港並不缺乏欣賞本地設計的人,只是本地設計很難在純商業環境下生存。在2014年PMQ出現之前,更加是沒有這樣子呈現創意的平台。

Otto:

有時候大眾未必十分清楚設計師的真正工作是什麼,直至雙方有機會接觸溝通。我們好些客人,均是因為在PMQ聊天一拍即合,演變成合作,甚至成為朋友。這些不再是普通項目,而是一場實驗、一個夢想,一起將某些東西實踐出來。

Harrison:

PMQ絕對是一個平台,令設計師有曝光機會。我經常說,香港需要更多PMQ——一個是不夠的,最好多幾個。

Otto:

或者商場變得更加像PMQ!

在這個年代,獨立品牌、初創固然越來越受到注目,人們對新文化和創意的接受程度亦越來越高,越來越多設計師入行。

Harrison:

對於年輕設計師而言,PMQ是一個適合他們實驗自己理想是否可行的地方。取得一定工作經驗、在PMQ踏出第一步,然後再去想如何往外闖。

葉晉亨/吳鎮麟,LAAB 建築總監與設計總監

藝術及建築實現室,工作範圍涵蓋公共空間、當代建築、室內設計、數碼藝術體驗等領域。創辦人吳鎮麟和葉晉亨帶領LAAB由建築師、設計師、工程師、創客和社會學者組成的多元化團隊,與客戶和合作伙伴攜手落實各式各樣富前瞻性的創新空間方案。知名項目包括K11 MUSEA和Victoria Dockside、Leica旗艦店和日本越後妻有香港部屋。在2020年,LAAB獲選為INDE AWARDS「亞太區年度最佳設計工作室」。

Harrison Wong 黃梓維,HARRISON WONG 創辦人及創作總監

時裝設計師,HARRISON WONG Ltd創辦人。甫出道便贏得香港青年設計師大賽總冠軍及日本Asian Fashion Grand Prix Contest特別獎,其後在倫敦藝術大學取得碩士學位,並在香港及中國擔任不同品牌的設計總監。2014年在PMQ開設首間個人男裝品牌店,作品多次參加各大海外時裝展,包括紐約及東京時裝周,並在美國、意大利、德國及日本等地發售。現時HARRISON WONG在香港共有五間專門店。

專案 LAAB

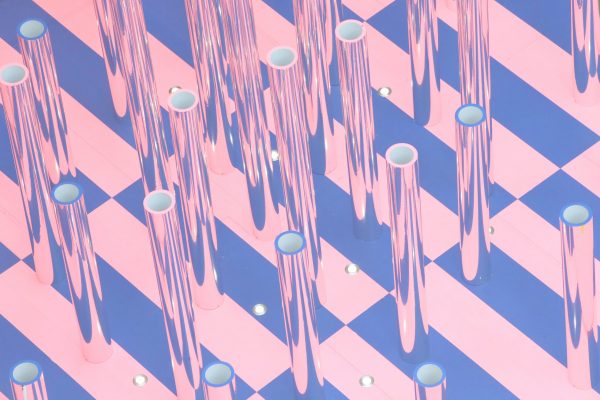

Colourscape,deTour collaboration with MT Tape

紙膠帶與PMQ 過去的空間功能及今天的中庭廣場交織,以色彩繽紛的膠貼黏滿廣場不同角落和裝置,吸引不同人之間的互動。

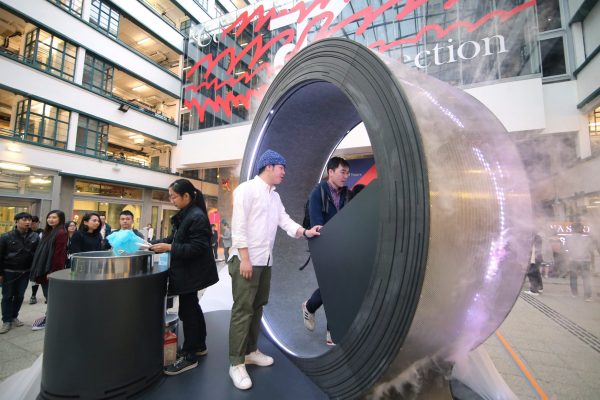

筋斗Run,deTour 2015

結合跑步和甜品製作的互動藝術裝置,利用數碼操控技術,讓跑步者的能量帶動棉花糖製作,為壓力滿滿的香港人打氣!

緒舞間,deTour 2016

由建築師、時裝設計師、工程師以及媒體設計師共同創作,裝置作品利用機動結構、光線和音樂節奏,與人們的情緒對話。

專案 Harrison Wong

上海時裝周,Harrison Wong SS 2019

系列服飾從荷蘭畫家Piet Mondrian 身上汲取靈感,以高超剪裁呈現運動時尚,並在上海展出這結合藝術和時裝的作品。

紐約時裝周,Harrison Wong FW 2017

在紐約時裝周的舞台上,呈現出受修道院袍啟發而來的線條、布料質感、層次和剪裁,並賦予現代的莊嚴感。

巴黎時裝展,Harrison Wong FW 2017

繼紐約後,將結合傳統和現代、著重沉穩色調的2017秋冬系列服飾,帶到巴黎的時裝之都。